Сибирская язва овец: этиология, патогенез, диагностика

Содержание:

- Предисловие

- Патогенез

- Эпизоотология

- Клиническая картина

- Салат с фенхелем и сельдереeм

- Этиология

- Эпизоотологическая обстановка в странах бывшего СССР

- Пути передачи сибирской язвы, заражение и эпидемиология

- Что это такое? — Возбудитель и развитие болезни

- Правила и внешние проявления

- Лечение

- Побочные эффекты и осложнения

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК454 «Охрана жизни, здоровья животных и ветеринарно-санитарная безопасность продуктов животного происхождения и кормов»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2006 г. № 329-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Стандартинформ. 2007

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ГОСТ P 52616-2006

1 Область применения……………………………………..1

3 Термины и определения……………………………………2

4 Технические требования……………………………………3

5 Требования безопасности…………………………………..5

6 Правила приемки……………………………………….6

7 Методы испытания………………………………………7

8 Транспортирование и хранение……………………………….16

9 Указания по применению…………………………………..16

Библиография…………………………………………17

Патогенез

Воротами инфекции для сибирской язвы обычно является повреждённая кожа. В редких случаях бацилла внедряется через слизистые оболочки и желудочно-кишечного тракта. На месте внедрения возбудителя в кожу возникает сибиреязвенный карбункул в виде очага серозно-геморрагического воспаления с некрозом, отёком прилегающих тканей и регионарным лимфаденитом. Местный патологический процесс обусловлен действием экзотоксина сибиреязвенной палочки, отдельные компоненты которого вызывают выраженные нарушения микроциркуляции, отёк тканей и коагуляционный некроз.

Вне зависимости от входных ворот инфекции первая стадия представляет собой локализованное поражение регионарных лимфатических узлов, вторая стадия — генерализацию процесса.

Генерализация инфекции с прорывом возбудителей сибирской язвы в кровь и развитием септической формы происходит при кожной форме сибирской язвы чрезвычайно редко.

Сибиреязвенный сепсис обычно развивается при внедрении возбудителя через слизистые оболочки дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта. В этих случаях нарушение барьерной функции трахеобронхиальных или мезентериальных лимфатических узлов приводит к генерализации процесса. Бактериемия и токсинемия могут явиться причиной развития инфекционно-токсического шока.

В основе патогенеза лежит действие экзотоксина возбудителя, который состоит, по крайней мере, из трёх компонентов или факторов:

- первого (I), эдематозного (воспалительного) фактора;

- второго (II), протективного (защитного) фактора;

- третьего (III), летального фактора. Добавление I фактора ко II фактору увеличивает иммуногенные свойства, III фактора — их снижает.

Смесь I и II факторов вызывает увеличение воспалительной реакции и отёка за счёт увеличения проницаемости капилляров. Смесь II и III факторов усиливает действие летального фактора и приводит к гибели морских свинок, крыс и мышей. Смесь трёх факторов сибиреязвенного токсина (I, II, III) оказывает воспалительное (эдематозное) и летальное действие.

Морфологической сущностью сибиреязвенного сепсиса является острое серозно-геморрагическое, геморрагическое, реже — фибринозно-геморрагическое воспаление. Лейкоцитарная реакция в очагах воспаления при сепсисе выражена слабо или отсутствует. В органах иммуногенеза (селезёнка, лимфоузлы, вилочковая железа) имеется подавление иммунной защиты организма с замещением лимфоидной ткани макрофагами и наличие примитивной защитной реакции в виде макрофагального незавершённого фагоцитоза возбудителя.

Эпизоотология

Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды, у которых болезнь протекает в генерализованной форме. Домашние животные — кошки, собаки — мало восприимчивы.

Сибирская язва у животных характеризуется следующими особенностями:

- короткий инкубационный период, обычно не превышающий 3—4 дня;

- выраженная клиника в виде тяжёлого лихорадочного состояния, упадка сердечно-сосудистой деятельности, менингеальных явлений, кровавой диареи и рвоты;

- стремительное развитие инфекционного процесса, заканчивающегося гибелью животных в течение, как правило, первых 2—3 суток.

Крупный рогатый скот и лошади: как правило протекает остро и подостро. Характеризуется: (септическая форма) резким повышением температуры, апатией, снижением продуктивности, отёками головы, шеи и подгрудка; (кишечная форма) апатией, отказом от корма, кровавой диареей и рвотой, тимпанией.

Свиньи: (ангинозная форма) встречается только у свиней и протекает бессимптомно; изменения можно обнаружить только при ветеринарно-санитарной экспертизе туш по характерному катарально-геморрагическому воспалению лимфатических узлов.

Эпизоотии сибирской язвы территориально привязаны к почвенным очагам — хранилищам возбудителей. Первичные почвенные очаги образуются в результате непосредственного инфицирования почвы выделениями больных животных на пастбищах, в местах стойлового содержания животных, в местах захоронения трупов (скотомогильники) и тому подобном. Вторичные почвенные очаги возникают путём смыва и заноса спор на новые территории дождевыми, талыми и сточными водами.

Заражение может произойти при участии большого числа факторов передачи. К ним относятся выделения из шкуры больных животных, их внутренние органы, мясные и другие пищевые продукты, почва, вода, воздух, предметы внешней среды, обсеменённые сибиреязвенными спорами.

Восприимчивость к сибирской язве у человека не зависит от возрастных, половых и других физиологических особенностей организма; она связана с путями заражения и величиной инфицирующей дозы.

Клиническая картина

Продолжительность инкубационного периода колеблется от нескольких часов до дней, чаще всего составляет 2—3 дня. Заболевание может протекать в локализованной (кожной) или генерализованной (лёгочной и кишечной) форме.

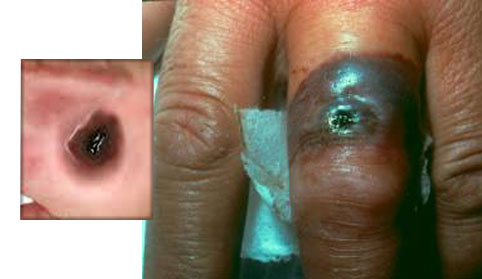

Кожная форма сибирской язвы

Встречается в 98—99 % всех случаев сибирской язвы. Наиболее частой её разновидностью является карбункулёзная форма, реже встречаются эдематозная, буллёзная и эризипелоидная формы заболевания. Поражаются преимущественно открытые части тела; особенно тяжело протекает болезнь при локализации карбункулов на голове, шее, слизистых оболочках рта и носа.

Клиника генерализации сибиреязвенной инфекции, вне зависимости от формы — кожной или висцеральной, — при крайнем многообразии проявлений в начальном периоде болезни в терминальной стадии однотипна: она сопровождается выходом в периферическую кровь сибиреязвенных бактерий, концентрация которых достигает сотен тысяч и миллионов бактериальных клеток в 1 мм³ крови, что может рассматриваться как сибиреязвенный сепсис (смотрите), и представляет собой клинику инфекционно-токсического шока. Это тяжёлые нарушения свертывающей и антисвертывающей систем крови, ацидоз, острая почечная недостаточность, падение температуры тела ниже нормы, сильнейшая интоксикация.

Обычно карбункул бывает один, но иногда их количество доходит до 100—200 и более. На месте входных ворот инфекции последовательно развивается пятно, , везикула, язва. Безболезненное пятно красновато-синего цвета и диаметром 1—3 мм, имеющее сходство со следом от укуса насекомого, через несколько часов переходит в медно-красного цвета. Нарастает зуд и ощущение жжения. Через 12—24 часов превращается в пузырёк диаметром 2—3 мм, заполненный жидкостью, которая темнеет и становится кровянистой. При расчёсывании (иногда и самопроизвольно) пузырёк лопается, и на его месте образуется язва с тёмно-коричневым дном, приподнятыми краями и серозно-геморрагическим отделяемым. Через сутки язва достигает 8—15 мм в диаметре. В результате некроза центральная часть язвы через 1—2 недели превращается в чёрный безболезненный плотный струп, вокруг которого имеется выраженный воспалительный валик красного цвета. Внешне струп напоминает уголёк в пламени, что и послужило поводом для названия этой болезни (Antrax — уголь). Это поражение и получило название карбункула.

Септическая форма сибирской язвы

Септическая форма встречается довольно редко. Заболевание начинается остро с потрясающего озноба и повышения температуры до +39…+40 °C. Наблюдаются выраженные тахикардия, одышка, тахипноэ, боли в груди и кашель с выделением пенистой кровянистой мокроты. Определяются признаки пневмонии и плеврального выпота. При развитии инфекционно-токсического шока возникает геморрагический отёк лёгких. В крови и мокроте обнаруживают большое количество сибиреязвенных бактерий. У части больных появляются боли в животе, присоединяются тошнота, кровавая рвота, жидкий кровянистый стул. В последующем развивается парез кишечника, возможен перитонит. Обнаруживаются симптомы менингоэнцефалита. Инфекционно-токсический шок, отёк и набухание головного мозга, желудочно-кишечное кровотечение и перитонит могут явиться причиной летального исхода уже в первые дни заболевания.

Салат с фенхелем и сельдереeм

Категория:

Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Фенхель в нашем городе появляется в продаже крайне редко, в крупных супермаркетах пару раз в году, не чаще. Когда я вижу его, покупаю обязательно, да и как можно пройти мимо этого удивительного овоща?!

Фенхель принадлежит к семейству cельдерейных. По внешнему виду напоминает укроп, по вкусу и аромату ближе к анису, но с более сладковатым и приятным вкусом. Фенхель бывает обыкновенный и овощной, у последнего мясистый ствол. Именно этот ствол и используют в кулинарии.

А вот смена фенхеля широко используют в медицине, в них присутствует кальций, калий, магний, железо, медь, цинк, хром и алюминий.

Из фенхеля готовят огромное количество разнообразных блюд. Сегодня я буду готовить салат. Проходите, присоединяйтесь ко мне…

Этиология

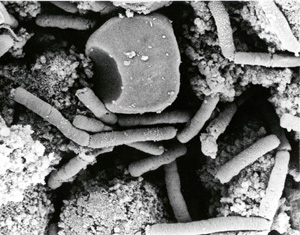

Бактерии сибирской язвы

Возбудитель заболевания был почти одновременно описан в 1849—1850 годах сразу тремя исследователями: А. Поллендером, Ф. Брауэллем и К. Давеном. В 1876 году Р. Кох выделил его в чистой культуре. Из всех патогенных для человека бактерий возбудитель сибирской язвы был открыт первым. Общепринятое на сегодняшний день наименование сибирской язвы — антракс, от др.-греч. ἄνθραξ «уголь, карбункул»: такое название было дано по характерному угольно-чёрному цвету сибиреязвенного струпа при кожной форме болезни.

Возбудитель сибирской язвы — бацилла Bacillus anthracis. Она представляет собой крупную спорообразующую грамположительную палочку размером 5—10 × 1—1,5 мкм. Бациллы сибирской язвы хорошо растут на мясопептонных средах, содержат капсульный и соматический антигены и способны выделять экзотоксин, представляющий собой белковый комплекс, состоящий из вызывающего отёк (повышение концентрации цАМФ), протективного (взаимодействует с мембранами клеток, опосредует активность других компонентов) и летального (цитотоксический эффект, отёк лёгких) компонентов. Капсула — антифагоцитарная активность.

Сибиреязвенная бактерия вне организма при доступе кислорода образует споры, вследствие чего обладает большой устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. Споры бактерий сибирской язвы могут сохраняться годами; пастбище, заражённое испражнениями и мочой больных животных, может долгие годы сохранять сибиреязвенные споры. Вегетативные формы сибиреязвенной палочки быстро погибают при кипячении и воздействии обычных дезинфектантов. При автоклавировании споры при температуре 110 °C гибнут лишь через сорок минут. Сухой жар при температуре 140 °C убивает споры через два с половиной — три часа. Прямые солнечные лучи споры сибирской язвы выдерживают в течение десяти — пятнадцати суток. Спороцидным действием обладают также активированные растворы хлорамина, горячего формальдегида, перекиси водорода.

Эпизоотологическая обстановка в странах бывшего СССР

Россия

Вспышки сибирской язвы регистрируются в России и по сегодняшний день.

В Российской Федерации за 9 месяцев 2013 года зарегистрировано среди населения 2 случая сибирской язвы (в 2012 году — 11, в 2011 году — 4).

Так 23 июля 2016 года появилось извещение ветеринарного надзора о падеже оленей на одном участке тундры в ямальском районе.

3 августа 2016 года появились сообщения об эпидемии сибирской язвы в Ямало-Ненецком АО. Для ликвидации вспышки сибирской язвы привлекались Вооружённые Силы Российской Федерации.

9 ноября 2016 года на севере Волгоградской области, в Нехаевском районе, граничащим с Ростовской и Воронежской областями был установлен случай падежа коровы

Беларусь

Газета «Наша нива» (№ 23) сообщала в году про эпидемию сибирской язвы в Шеметово: «СВЕНТЯНСКИЙ уезд. Во дворе Шеметово помещ. Скирмунта от карбункула (сибирская язва) погибли лошади и гибнут коровы, так же по деревням гибнет скот».

Последний случай этого заболевания среди животных зарегистрирован в д. Большое Залужье Смолевичского района в 1999 году. По данным санитарно-эпидемиологической службы г. Минска, всего на территории РБ зарегистрировано 505 почвенных очагов сибирской язвы.

По данным Министерства здравоохранения эпидситуация по заболеваемости сибирской язвой в Республике Беларусь в настоящее время спокойная, случаи заболевания сибирской язвой не регистрировались.

Киргизия

В 2012 году вспышка сибирской язвы зафиксирована в Киргизии, где с конца июля с подозрением на сибирскую язву госпитализировано 9 человек, у 5 человек диагноз подтверждён лабораторно.

Летом 2018 года зарегистрирована очередная вспышка сибирской язвы, с подозрением на нее госпитализировано минимум 13 человек.

Молдавия

В июле 2013 года четыре случая заболевания сибирской язвой людей зарегистрированы на севере Молдавии (в селе Вэдень Сорокского района, у границы с Украиной).

Таджикистан

В Таджикистане ежегодно регистрируется от 15 до 30 случаев заражения людей сибирской язвой, преимущественно в тех районах, где развито животноводство, за 7 месяцев 2013 года зарегистрировано 18 случаев.

Армения

В октябре 2013 года в Армении госпитализировано 15 человек с подозрением на заболевание сибирской язвой, диагноз подтвердился у 11 заболевших.

Пути передачи сибирской язвы, заражение и эпидемиология

В настоящее время в России продолжают заболевать люди, но только связанные с сельскохозяйственными животными, в зонах выпаса и выгона скота. В основном, это Кавказ и степные районы пастбищного скотоводства. Число заразившихся обычно не превышает 40 – 50 человек в год, и обычно заражение происходит в теплое время года.

Пути передачи инфекции сибирской язвы обладают интересной особенностью: человек может заразиться от животного, но другого человека он заразить не в состоянии: для окружающих больной неопасен. А вот заразить животное человек вполне может.

Какие пути заражения человека возможны:

- зараженный выделениями больного животного инвентарь, сено, подстилки, сбруя;

- порезы при обработке мяса и убое больного скота;

- занятие скорняжным ремеслом и работа со шкурками, мехами, кожами, щетиной больных животных;

- работа, связанная с вдыханием инфицированной шерсти (суконщики), костной муки;

- употребление в пищу молоко и мясо больных животных.

Становится понятно, почему сибирская язва имеет множество разновидностей и форм. Ведь человек заражается через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожные покровы. Все это приводит к обилию разных симптомов: ведь на себя «принимает удар» иногда кожа, иногда легкие, а иногда — желудок и кишечник.

Несколько слов о природноочаговом характере заболевания: постоянное «тление очагов» среди животных возникает по причине поедания кормов, загрязненных фекалиями больного скота. Таким образом, у животных существует основной путь передачи – алиментарный, или пищевой

Важное место в цепочке передачи занимают слепни, пауты и оводы, которые, кусая много животных, передают инфекцию

Об иммунитете. Те, то переболел «сибиркой», приобретают исключительно стойкий и пожизненный иммунитет. На протяжении всей истории человечества такие работники ценились исключительно высоко, и их труд оплачивался в несколько раз выше: они могли убирать трупы павших животных, увозить их из деревень, ухаживать за больными животными, которые могли поправиться, без риска для жизни. Понятно, остальные отказывались выполнять эту работу.

Развитие болезни у человека

Мы не будем подробно останавливаться на всех формах заболевания, а рассмотрим только две из них: самую часто встречающуюся, кожную форму (которая тоже имеет много разновидностей), и самую тяжелую – при легочной диссеминации возбудителя.

При контактном пути заражения происходят следующие события:

- Контаминация происходит через маленькие трещины и поврежденную кожу;

- Первичное размножение возбудителя в глубине раны происходит спустя несколько часов (!) после проникновения;

- Палочки образуют капсулу. Начинается синтез антигенов и токсина;

- Появляется сильный местный отек, возникает некроз на месте внедрения инфекции. Центральная зона некроза является черной, а по периферии – ярко – красный инфильтрат серозного и геморрагического воспаления. Это очень похоже на потухший черный уголь в окружении тлеющих;

- Через лимфатическую систему микробы попадают в регионарные лимфоузлы. Поскольку чаще возникает заражение через руки, то речь идет о подмышечных лимфоузлах.

Обычно дальше в кровяное русло инфекция не проникает, и септической, генерализованной формы не возникает.

При легочной форме заболевания условия для размножения возбудителей значительно более комфортные, легкие – это готовая «питательная среда»:

- Споры возбудителей прилипают к слизи, которая секретируются железами бронхов;

- Их «подбирают» альвеолярные макрофаги, и «своими руками» заносят «врагов» в лимфоузлы корней легких и средостения;

- Там начинается бурный рост спор, продукция токсина, с развитием выраженного отека;

- В итоге возникает серозно – геморрагический медиастинит (воспаление средостения) , с выраженной клиникой, которая будет описана ниже;

- Затем, преодолев барьер, бациллы всасываются в кровь, с развитием сибиреязвенного сепсиса, или появлением вторичной пневмонии.

Примерно так же происходит и развитие кишечной формы, с той лишь разницей, что возбудитель размножается в брыжеечных (мезентериальных) лимфоузлах. Он так же может попасть в кровь, с развитием сепсиса, который всегда сопровождается высокой летальностью.

Что это такое? — Возбудитель и развитие болезни

Сибирская язва — фото кожных симптомов у человека

Что это такое? Сибирская язва — это особо опасное инфекционное антропозоонозное заболевание. Это значит, что болеют не только люди, но и животные: как дикие, так и сельскохозяйственные.

Характерными процессами для сибирской язвы являются воспалительные процессы в коже и лимфатических узлах, которые носят серозно – геморрагический характер. Кроме этого, поражаются внутренние органы.

Все это приводит к большому разнообразию в клинической картине, и нередко это заболевание заканчивается смертью.

Возбудитель сибирской язвы

Возбудитель сибирской язвы (фото)

Возбудитель, или палочка сибирской язвы – это первый из вредных микробов, которого увидел человеческий глаз. Это произошло в 1850 году, когда французский ученый К. Давен ставил опыты по «прививанию» крови от больных животных здоровым. Позже, в чистой культуре его выделил Роберт Кох.

И не увидеть было сложно: это большая бацилла, неподвижная, хорошо окрашиваемая. Просто «сучок» или «палка», с резко обрубленными концами. Ее длина может достигать до 0,01 мм, а это – солидный размер в мире бактерий.

Возбудитель сибирской язвы образует капсулы и споры, которые очень устойчивы. Бацилла неприхотлива к пище, и культивируется на различных средах. Она обладает выраженной биохимической активностью, и расщепляет на составные части белки, жиры и углеводы. Это позволяет возбудителю образовывать язвы.

Кстати, название возбудителя – Bacilla anthracis. «Anthrax» — так называется это заболевание в англоязычной языковой группе. Оно имеет общий корень с названием «антрацит» — один из сортов угля. В древности проявления сибирской язвы на коже называли словом «карбункул». И в наши дни так называют выраженное кожное воспаление с ярко – красным ободком.

Конечно, это похоже на уголек, только не чёрный, а раскалённый. Именно поэтому в древности сибирскую язву называли «священным огнем». Естественно, считалось, что на людей и на скот его насылают боги.

Устойчивость возбудителя во многом определяется его отношением к кислороду: палочки, то есть «взрослые» микробы без доступа кислорода гибнут, а споры, или «зародыши», переносят отсутствие кислорода хорошо. Это состояние позволяет отнести возбудителя сибирской язвы к факультативным анаэробам.

Пожалуй, споры возбудителя сибирской язвы – рекордсмены – «экстремалы», даже в мире микробов. Если поместить их в автоклав, то высокое давление и температура в 140 градусов уничтожит их не ранее, чем через два часа! А такие «пустяки», как замерзание, солнечная радиация практически не действуют на споры, поэтому давно забытый скотомогильник, на котором хоронили трупы павших животных, может быть опасен десятки лет. Как же происходит заражение, и где кроется опасность?

Правила и внешние проявления

Вакцинация крупного рогатого скота должна сопровождаться полной санитарией. Место укола надлежит обработать 70% этиловым спиртом. Инвентарь, шприц и иглу надлежит продезинфицировать как до прививки, так и после нее.

https://youtube.com/watch?v=1N45bn9JXNw

Когда корове сделают прививку, в месте укола может образоваться небольшая припухлость. Не стоит переживать, — она пройдет через несколько дней

А на такие симптомы, как повышенная температура, слабость и сильные отеки, следует обратить внимание. В этом случае животное надлежит немедленно изолировать из общего стада и провести лечение под наблюдением ветеринара

Лечение

Сибирскую язву лечат гамма-глобулином, вводимым подкожно либо внутривенно. Одновременно проводят антибиотикотерапию пролонгированными комплексными препаратами. Переболевшие животные приобретают пожизненную невосприимчивость к сибиреязвенным бациллам.

Меры борьбы

Наименее затратными способами предотвращения сибирской язвы считают нижеперечисленные:

- Вакцинация.

- Введение ограничительных мероприятий в местностях, где регистрировали вспышки заболевания.

Вакцинация КРС

Иммунизация

Прививки в неблагоприятных регионах по сибирской язве КРС принято проводить ежегодно. Других животных иммунизируют осенью; свиней — если они пасутся. В случае непосредственной угрозы инфицирования сибирской язвой половозрелый крупный скот вакцинируют каждые 6 месяцев. Телят первоначально прививают в 12–14 недель, а потом раз в полугодие.

Скот, поступающий со стороны, подлежит обязательному вакцинированию во время нахождения в профилактическом карантине.

В России для иммунизации против сибирской язвы применяют лиофилизированный биопрепарат 55-ВНИИВВиМ. Вакцину вводят внутрикожно, используя безыгольный инъектор. Требуемый для защиты титр антител формируется на 11-е сутки, а иммунитет сохраняется год. Если регион небезопасен по другим инфекциям, применяют поливалентные вакцины против эмкара, сибирской язвы, а ткже ящура.

Разработан универсальный препарат, пригодный для иммунизации человека и животных. Требуемый титр антител достигается спустя неделю, а невосприимчивость сохраняется 18 месяцев.

Вакцинация овец

Ограничительные мероприятия

Вспышка сибирской язвы является основанием для незамедлительного наложения карантина на следующие объекты:

- Поселение.

- Сельскохозяйственное предприятие.

- Ферма.

- Пастбище.

- Предприятие по переработке продукции сельскохозяйственного производства.

Обследуют все поголовье. Нездоровых животных отделяют, лечат, иммунизируют две недели спустя после устранения клинических симптомов. Под запрет попадают следующие мероприятия:

- Вывод скота на пастбище, перегруппировки.

- Убой.

- Заготовка шкур и прочей продукции.

- Отправка молока за пределы хозяйства. Его можно употреблять в пищу и на корм после кипячения.

Карантин Проводят смену пастбища. Помещение обеззараживают крепким раствором едкой щелочи, хлорной извести либо иного средства согласно инструкции. Трупы, инфицированный сибиреязвенной бациллой навоз сжигают.

Грунт, находившийся под павшим животным, обжигают открытым огнем, дезинфицируют горячим раствором 10% каустика, 4% формальдегида либо 20% известкового молока. Почву перекапывают на глубину 15–20 см, спустя 3–4 часа обработку повторяют. Затем поверхностный слой смешивают с хлорной известью в соотношении 3:1. Расход жидкости составляет 100 л/10 м3 обрабатываемой площади.

Грунт, находившийся в помещении под стойлами, обрабатывают так же, как и под трупами. Снимают слой 20 см, пересыпают хлорной известью, вывозят на скотомогильник. Поверх снятого грунта вносят дезинфицирующий порошок, увлажняют и засыпают свежей землей, тщательно трамбуя.

Трупосжигательная печь

В крупных предприятиях имеются трупосжигательные печи. В полевых условиях павшее от сибирской язвы животное сжигают вместе со шкурой в ямах с естественной тягой. Вырывают две траншеи крестообразно, длиной 260, шириной 60, глубиной 50 см. На дно кладут бревна или рельсы, на них — трупы, обкладывая их дровами, которые обливают нефтепродуктами, дизельным топливом либо иной жидкостью для розжига. Расход на сжигание тела одной коровы составляет 1,25 кубометра дров и около 10 л жидкости для розжига.

Сжигание трупов животных в поле

В неблагополучных пунктах по сибирской язве все строительные, мелиоративные, прочие земляные работы, сопряженные с извлечением грунта, его перемещением, контролируются региональной ветеринарной службой.

Если в течение 15 суток после падежа, вынужденого убоя, выздоровления, не происходит событий, позволяющих заподозрить сибирскую язву, карантин снимают.

Побочные эффекты и осложнения

В первые дни после введения вакцины могут появиться вялость, головные боли, в том числе повышение температуры тела до отметки 38,5°. Также может присутствовать небольшое увеличение лимфатических узлов.

В редком случае может вызывать местные проявления, которые зависят от индивидуальных особенностей организма:

В редком случае может вызывать местные проявления, которые зависят от индивидуальных особенностей организма:

- через 1-2 дня может появляться покраснение или инфильтрат. Также в области насечек появляются желтые корочки;

- в пределах такого же срока могут возникать болевые ощущения.

Данные реакции носят кратковременный характер и проходят самостоятельно без дополнительного лечения.

В случае появления реакции организма на вакцину необходимо проконсультироваться с врачом для уточнения состояния.